الأخبار المحلية

الأخبار الدولية

السياسة

الاقتصاد والأعمال

رياضة

الثقافة والفنون

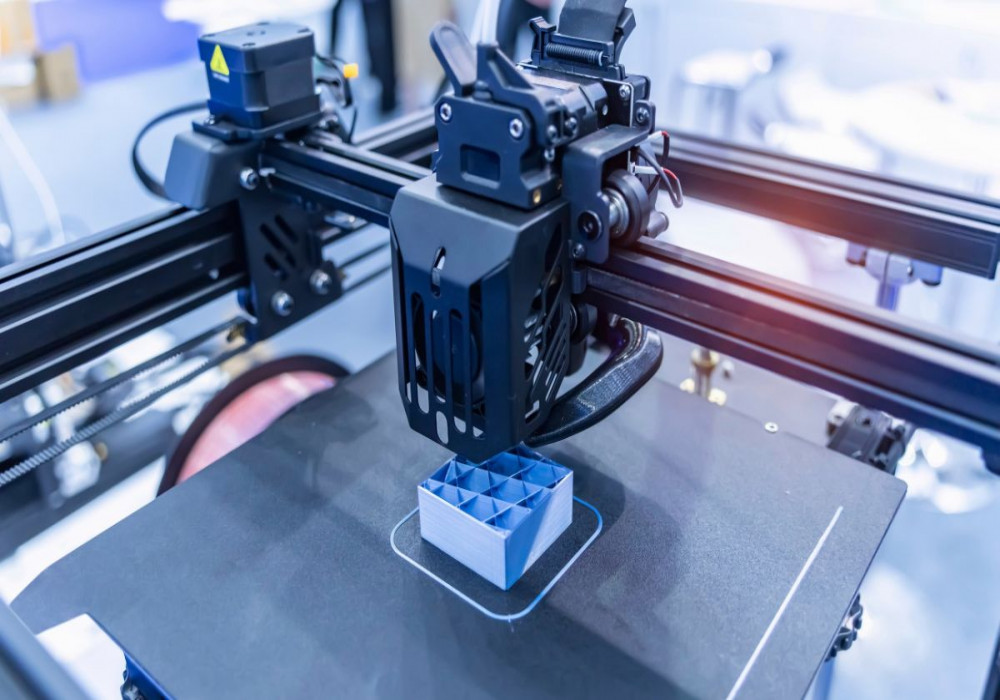

العلوم والتكنولوجيا

RSS NEWS

VIDEO